Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

РОМАН ОЛЕГОВИЧ

(Ольгович) († 19 июля 1270, Булгарский улус Орды?), вел. кн. Рязанский, мч. (пам. 19 июля, 10 июня - в Соборе Рязанских святых).

Биография

Сын Рязанского блгв. вел. кн. Олега Ингваревича, внук рязанского кн. Ингваря Игоревича († 1235).

Точное время и место рождения неизвестны. Вероятно, Р. О. род. уже после монг. нашествия на Сев.-Вост. Русь - между 1238 и 1241 гг., т. е. до отъезда своего отца в Монголию (1241-1243), и был наречен в память о своем дяде - рязанском кн. Романе Ингваревиче, к-рый в нач. янв. 1238 г. погиб в бою с монголами под стенами Коломны (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3. Стб. 515). По данным «Выписки» из синодика рязанского Духова муж. монастыря, хранившейся в кон. XVIII в. в архиве Рязанской духовной консистории, матерью Р. О. была кнг. Мария, а его младшим братом мог быть кн. Димитрий Ольгович (РГБ. Ф. 256. № 98. Л. 38 об.). По-видимому, свое детство Р. О. провел в Рязани (совр. городище Ст. Рязань Спасского р-на Рязанской обл.), к-рую безуспешно пытался восстановить блгв. вел. кн. Олег Ингваревич. В 1250 г., вероятно, присутствовал при встрече в Рязани митр. Киевского свт. Кирилла II. В 1258 г., после смерти отца и его похорон в Спасо-Преображенском соборе 20 мая (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 475), согласно сложившейся традиции, Р. О. должен был отправиться в Орду. При дворе хана Берке ему следовало получить ярлык на Рязанское великое княжение. В 1266 г., после смерти Берке, Р. О. предстояло вновь поехать в Орду, чтобы подтвердить права на свои владения у нового хана, Менгу-Тимура (1266-1281/82).

По-видимому, перед одной из своих поездок в Орду Р. О. подтвердил щедрые вклады в пользу епископской кафедры и ее Борисоглебского собора. Согласно жалованной данной, тарханной и несудимой грамотам Рязанского вел. кн. Михаила Ярославича рязанскому еп. Стефану на земли владычного с. Столпцы (совр. Старожиловский р-н Рязанской обл.) у р. Прони, это владение являлось «куплей первых владык». Куплю разрешили и подтвердили «деди и прадеди» вел. кн. Михаила Ярославича (АСЭИ. Т. 3. № 309. С. 339); его дедом по прямой муж. линии был Р. О.

В 1270 г. вслед за Владимирским вел. кн. Ярославом (Афанасием) Ярославичем Р. О. был вызван в Орду, где был судим и 19 июля подвергся мучительной казни.

Ранние источники не раскрывают причины ханского гнева и сосредоточивают свое внимание на подробностях мученичества Р. О. Учитывая особенности рязанско-ордынских взаимоотношений в сер. XIII - 1-й четв. XV в., можно предположить, что он попытался отстоять перед ханом Менгу-Тимуром прежнее политико-адм. единство своей отчины, юж. порубежье к-рой во 2-й трети XIII в. было изъято ордынцами от верховьев р. Дон до устья р. Воронеж из-под его власти в свою пользу (напр., район Куликова поля).

Рассказ о трагической гибели правителя Рязани в 1270 г. из-за утраты текста за 1263-1283 гг. не сохранился в Лаврентьевской летописи 1377 г. (Великокняжеский свод 1305 г.). Однако он известен в составе неск. источников, при создании к-рых использовались т. н. летописи лаврентьевско-троицкой группы. Так, напр., в сер. XV в. в Новгородской IV летописи отмечалось, что Р. О. был убит «от поганых тотарь» (т. е. язычников), которые «заткаша оуста его оубрусом, и начаша резати по суставомъ и метати разно, и тако розоимаша, оставиша труп един». После этого ордынцы «одраша голову» Р. О. и «на копье взотькнуша». По мнению летописца, этот правитель Рязанского великого княжения - «се же новыи мученик есть, подобен страстью Иякову Перьскому» (ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1. С. 240-241). Текст рассказа о мученической кончине Р. О. с незначительными разночтениями повторяется в др. списках этого летописного памятника (Там же. СПб., 1848. Т. 4. С. 42). Его источником был текст более раннего великокняжеского свода; он отразился в независимых летописцах, созданных в основном в скрипториях Кириллова Белозерского монастыря и на территории Ростовской епархии в 80-х гг. XV в., а также в общерус. летописных памятниках кон. XV в.- 1560 г., восходящих к Московскому великокняжескому своду нач. 70-х гг. XV в. Единственным их отличием было то, что в этих источниках мученичество Р. О. еще не сравнивалось с гибелью вмч. Иакова Персянина (Там же. Т. 20. Ч. 1. С. 167; Т. 23. С. 88; Т. 24. С. 100; Т. 26. С. 93; Т. 27. С. 51; Т. 28. С. 60, 219).

Между тем в старших списках кон. XV в.- Софийской I летописи старшего извода (Свод 1418 г.), родственной по происхождению Новгородской IV летописи, в рассказе о мученичестве Р. О. читается краткое поучение к рус. князьям. Анонимный автор этого более пространного рассказа о гибели правителя Рязани советовал рус. князьям не прельщаться «пустошною славою света сего, еже хуже паучины есть»; они должны «не обидети менших сих сродников своих» и возлюбить «чистоту и правду». В этом случае рус. князья смогут «радости святых сподобистеся» так, как этого достиг «блаженныи» Р. О., который «купи страстью царство небесное и венец прият от рукы Господня». Его мученическая смерть приравнивалась к подвигу казненного в 1246 г. в Орде бывш. киевского и черниговского блгв. вел. кн. Михаила Всеволодовича (Там же. М., 2000. Т. 6. Вып. 1. Стб. 351-352; СПб., 1851. Т. 5. С. 197). По мнению А. Г. Кузьмина, вставка этого поучения в рассказ о гибели Р. О. может свидетельствовать о том, что лицом, которое оклеветало святого в Орде, был кто-то из русских князей (Кузьмин А. Г. 1965. С. 191-192).

Источник этого текста уже читался в пергаменной Троицкой летописи (Свод 1408/09 г.), переписанной после 1422 г. (Присёлков. 1950. С. 330), а также в связанных с ней (по известиям до 1391) поздних памятниках - Владимирском летописце (ПСРЛ. Т. 30. С. 94) и Симеоновской летописи, переписанной в кон. XV в. в Иосифовом Волоколамском мон-ре. Последняя из них из-за ошибки писца имеет неточную дату смерти Р. О.- 12 июля (Там же. Т. 18. С. 73). В составе б-ки этой обители хранился самый ранний список Основной редакции А «Повести о разорении Рязани Батыем», посвященный героической гибели ближайших родственников Р. О. во время монг. похода на Сев.-Вост. Русь в 1237-1238 гг. (РГБ. Ф. 113. № 526. Л. 229-258 об., список нач. 70-х гг. XVI в.). По версии этого источника, блгв. кн. Олег Игоревич Красный был убит в плену захватчиками за правосл. веру тем же способом, что и Р. О. (БЛДР. 2000. Т. 5. С. 144).

Одним из основных источников Троицкой и Симеоновской летописей была тверская версия Великокняжеского свода 1305 г., переработанная в правление бывш. Владимирского, Новгородского и Тверского вел. кн. Михаила Александровича. По мнению М. Д. Присёлкова, в Свод 1305 г. рассказ о мученичестве Р. О. мог быть включен тверским летописцем «из своего рязанского источника» (Присёлков М. Д. История рус. летописания XI-XV вв. СПб., 1996. С. 164). В пользу этого наблюдения свидетельствует сохранившийся текст о мученичестве Р. О. в составе Московского великокняжеского свода 1479 г., источниками к-рого были как Троицкая, так и Софийская I летописи (ПСРЛ. Т. 25. С. 150).

Позднее текст этого поучения к рус. князьям из рассказа о мученичестве Р. О. был использован при создании Пространной редакции «Повести» о Владимирском, Новгородском и Тверском блгв. вел. кн. Михаиле Ярославиче (Денисова. 2012. С. 85-86), к-рого по приказу хана Узбека ордынцы жестоко казнили в 1318 г.

В Тверской летописи нач. XVI в. рассказ о мученической кончине Р. О. был более пространным и включал анонимное поучение к русским князьям. В отличие от предыдущих источников в его текст вошла запись о 1-м чуде, произошедшем на месте казни в ночь после смерти Р. О. Она сохранила ссылку на очевидцев события в ночь с 19 на 20 июля 1270 г.: «И мнози от Руси в ту нощь видеша от небеси огнев облак до земли на месте том, яко свеща, синя, зелены, желтвы, багряны». Увидев это, они позвали «позоровать поганых». Потрясенные увиденным, ордынцы «на утрии повелеша христианом на горе» собрать останки Р. О., чтобы затем они похоронили их в Рязани (ПСРЛ. Т. 15. С. 403-404).

Р. О. был похоронен в соборе рязанского Спасо-Преображенского муж. мон-ря (Леонид (Кавелин). Св. Русь. С. 197).

По данным Рязанской кормчей 1284 г., Р. О. был женат на кнг. Анастасии († после 19 дек. 1284), известны 2 его сына - пронский кн. Ярослав Романович († 1299) и бездетный рязанский кн. Федор Романович (до 1270-1294) (ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 483, 485; Описание рус. и слав. пергаменных рукописей: Рукописи рус., болг., молдовлахийские, сербские / Сост.: Е. Э. Гранстрем. Л., 1953. С. 24). В XVI-XVII вв. в поздних русских летописях и родословцах, на данные которых некритично в XVIII-XX вв. опирались мн. исследователи, утверждалось, что 3-м сыном Р. О. был рязанский кн. Константин († 1306). В действительности он внук, а не сын Р. О. (Кузьмин А. В. 2008. С. 43-46, 55. Табл. 57).

Почитание

С посл. трети XIII в. Р. О. почитался в Рязанском вел. княжестве как представитель местной династии князей и мученик. Ежедневное поминание Р. О. совершалось в Спасском соборе в Рязани, а со 2-й четв. XIV в.- в Успенском соборе Переяславля Рязанского (совр. Рязань). Кроме того, св. князя поминали во владычных церквах и обителях, о чем косвенно сообщается в выходной записи Рязанской Кормчей 1284 г. При еп. Иосифе она была переписана не только «на уведение разуму и на просвещение верным и послушающим», но и «за святопочившихъ князь Рязаньскых» (РНБ. ОСРК. F.n.II.1. Л. 402г; Столярова Л. В. Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерус. пергаменных кодексов XI-XIV вв. М., 2000. № 118. С. 135-139).

В сер. 20-х - нач. 30-х гг. XVI в. при создании общерус. летописного свода (т. н. Никоновской летописи) под наблюдением Московского митр. Даниила Рязанца рассказ о мученической кончине Р. О., не имеющий текста о чуде, был творчески переработан. Согласно версии этого источника, правитель Рязани кем-то из «татар» был «оклеветан… во Орде ко царю». Они приписывали Р. О., будто князь «хулит тя великого царя и ругается вере твоей». В ответ на это, вопреки историческим реалиям Орды в посл. трети XIII в., «татары» якобы стали «нудити его к вере их»; Р. О. им отвечал, что «не достоить православным христианом оставя веру свою православную и приимати веру бесерменскую поганую (т. е. ислам.- А. К.)». Несмотря на пытки, он не изменил Православию, после чего был казнен (ПСРЛ. Т. 10. С. 149-150). Т. о., в кон. 1-й трети XVI в. конфликт правителя Рязанского вел. княжества и ордынцев-язычников был переосмыслен как мученическая смерть Р. О. за отказ перейти в ислам.

В нач. 60-х гг. XVI в. основанный на тексте Никоновской летописи и существенно дополненный риторическими словами рассказ о мученической смерти Р. О. был включен в 9-ю грань 9-й степени состава «Книги степенной царского родословия», созданной по задумке митр. св. Макария для царя Иоанна IV Васильевича Грозного (Там же. Т. 21. Ч. 1. С. 48, 300-301). В предисловии к спискам этого памятника начиная с XVII в. отмечалось, что Р. О. был «святый» (Там же. С. 3) и его имя входило в разд. «Новые чюдотворцы» (Там же. С. 39).

После образования Русского государства и окончательного присоединения к нему Рязанского великого княжества (1521), по-видимому, имя Р. О. вошло для поминания в состав царского синодика. Однако не исключено, что вместо него мог быть вписан дядя Р. О.- кн. Роман Ингваревич (РГАДА. Ф. 375. Ист. соч. № 89. Л. 2 об., список 2-й пол. XVI в.; см. также: Кузьмин А. В. Князья Можайска и судьба их владений в XIII-XIV вв.: Из истории Смоленской земли // ДРВМ. 2004. № 4. С. 122. Прил.). В нач. 1557 г. в К-поль вместе с миссией Евгрипского и Кизического митр. Иоасафа и архим. прп. Феодорита Кольского из суздальского Спасо-Евфимиева муж. мон-ря к К-польскому патриарху Иоасафу II Великолепному был отправлен список царского синодика, в к-ром в составе рода рязанских князей поминался «Роман» (Россия и греч. мир в XVI в. М., 2004. Т. 1. С. 219, 400, 423).

В пользу тождества этого князя с Р. О. свидетельствует отдельная память, встречающаяся в ряде соборных списков Вселенского синодика. Так, напр., в сер. XVI в. в пергаменном списке новгородского Софийского собора читалось: «Бл(а)говерному кн(я)зю Роману Олговичю Резаньскому, убиенному о( т) поганых татар за веру кр(е)стьяньскую… вечная память» (РНБ. ОСРК. F.п.IV.1. Л. 10). Ее также можно встретить в списке 80-х гг. XVI в. синодика Вологодского Софийского дома (Там же. Ф. 588. Погодин. № 1596. Л. 167) и синодика ростовского Успенского собора 1642 г. (РГБ. Ф. 344. № 99. Л. 52), которые восходят к общему протографу 40-х гг. XVI в. Р. О. упоминается как «святой благоверный князь» в «Книге, глаголемой Описание о российских святых», известной в списках XVIII в. (Описание о российских святых. С. 239).

Память Р. О. чтилась старообрядцами в Выговском мон-ре, его имя упомянуто в «Слове воспоминательном о святых чудотворцах, в России воссиявших» Семена Денисова (Юхименко Е. М. «Слово воспоминательное о святых чудотворцах, в России воссиявших» Семена Денисова как отражение культурно-агиологических начинаний Выга // ТОДРЛ. 2010. Т. 61. С. 339) и в «Полном месяцеслове» Ф. П. Бабушкина нач. XIX в., в котором память Р. О. помещена под 19 июня и под 19 июля (Романова А. А. «Полный месяцеслов» Ф. П. Бабушкина // Рус. агиография: Исслед. Мат-лы. Публ. СПб., 2017. Т. 3. С. 534, 540). С 1854 г. в Рязани по инициативе архиеп. Гавриила (Городкова) стали совершать крестный ход и молебен в день памяти Р. О., а в 1861 г. в его честь был освящен храм. Иконы с изображением Р. О. имеются в др. церквах Рязанской епархии.

В наст. время в главном алтаре рязанского Борисоглебского собора находится переносной престол, освященный в честь Р. О. Наряду с храмовыми и рядовыми тропарями святому здесь поется отдельный тропарь.

Иконография

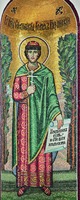

Описания облика Р. О. в иконописных подлинниках известны под 19 июня с посл. четв. XVII в.: «…подобен всем аки князь Борис» (ИРЛИ (ПД). Бобк. № 4. Л. 122); в XVIII - 30-х гг. XIX в. он также уподоблялся по внешности св. князю-страстотерпцу Борису, изображавшемуся средовеком в княжеских «ризах», реже упоминался вмч. Иаков Персянин: «…страданием подобен Иякову Перскому, рус, брада и все подобие князя Бориса, а инде млад, в шапке, правая рука молебна, в левой держит град, а в нем церковь» (Большаков. Подлинник иконописный. С. 108; см. также: ИРЛИ (ПД). Перетц. № 524. Л. 174 об.); «…рус, кудряв, брадою аки князь Борис, в шапке, околыш черн, шуба киноварь, испод лазорь, правая рука молебна, другою держит церковь во граде» (РНБ. Погод. № 1931. Л. 171 об.). В лит-ре 2-й пол. XIX в. приводится более подробное описание, предназначавшееся для современников: «…возрастом млад, подобием рус, власы у него коротки кудреваты, и с ушей мало повились тонкими косицами. Одежда княжеская: шуба соболья надета на плечах, в роспах до полу, приволока бархатная багряная в кругах. Правая рука молебна, в левой держит град, а в нем Церковь» (Иустин (Полянский). 1895. С. 675).

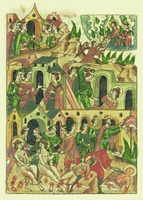

Наиболее ранние изображения Р. О. сохранились в составе миниатюр 1-го Остермановского тома Лицевого летописного свода 70-х гг. XVI в. (БАН. 31.7.30-1. Л. 13 об.- 14, 64-65 об.; см.: Лицевой летописный свод XVI в.: Рус. летописная история. М., 2014. Кн. 6: 1242-1289 гг. С. 188-189, 289-292). Две миниатюры посвящены кончине блгв. вел. кн. Олега Ингваревича и вокняжению в Рязани Р. О. В группе знати, стоящей у одра почившего князя, образ его сына не выделен (возможно, князь-средовек, поднявший в печали руку к лицу). В др. композиции представлено погребение блгв. вел. кн. Олега в Спасской ц.: скорбящий Р. О. (юный, без бороды) стоит возле гроба отца в окружении духовенства; вверху - молодой Р. О. восседает на княжеском престоле и беседует с боярами на фоне палат. На 2 иллюстрациях рассказывается о мученической гибели Р. О. в Орде: клевета на него перед ханом (безбородый князь изображен с нимбом в левой верхней части композиции), пытки и кончина св. князя (подробно показаны все мучения, справа вверху ангел приносит душу святого Иисусу Христу; Р. О. в княжеских одеждах, полуобнаженный, с нимбом).

Ранние изображения Р. О. известны в основном в составе княжеских иконографических программ, напр. наряду с др. Рязанскими святыми в росписи галереи Преображенского собора Новоспасского мон-ря в Москве (1689, возобновлена в 1837; см.: Снегирёв И. М. Родословное древо государей российских, изображенное на своде паперти соборной церкви Новоспасского ставропигиального мон-ря. М., 1837. С. IV). В память победы при Клястицах 19 июля 1812 г. образ Р. О. появился в храме Христа Спасителя: на мраморном горельефе на юж. фасаде здания (1847-1849, по программе свт. Филарета (Дроздова), митр. Московского, составленной в 1844; скульптор А. В. Логановский; воссоздан в бронзе В. И. Кирилловым, 1996), в стенописи 70-х гг. XIX в. придела блгв. вел. кн. Александра Невского (акад. М. Н. Васильев; Р. О. в плаще-корзне и шапке, с крестом и мечом в руках; см.: Альбом фотографий «С рисунков проф. М. Н. Васильева для Храма Спасителя в Москве»; The Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs: Photography Coll. // The New York Public Library). В монументальной живописи образ Р. О. также встречается в росписи кон. 70-х гг. XIX в.- 1888 г. (поновление - 70-е гг. XX в., ок. 2010; см.: Хойнацкий А. Ф. Почаевская Успенская лавра: Ист. описание. Почаев, 1897. С. 201, 376, 380), созданной в академической манере иеродиаконами Паисием и Анатолием в галерее рус. святых, ведущей в пещерную ц. прп. Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (в ряду подвижников XIII в.), а также в одном из медальонов в интерьере Владимирского собора в Киеве (1885-1896, В. М. Васнецов; акварельный эскиз в собрании ГТГ; см.: Гос. Третьяковская галерея: Кат. собр.: Рисунок XIX в. М., 2007. Т. 2. Кн. 1. С. 290. № 1677. (Рисунок XVIII-XX вв.)). На фронтоне зимнего кафедр. собора в честь Рождества Христова в Рязанском кремле до 1929 г. (собор был закрыт для богослужений) находились ростовые изображения 2 главных покровителей Рязанской земли - свт. Василия Рязанского и Р. О. (запечатлены на фотографии нач. XX в.).

Первый храмовый единоличный образ Р. О. в 50-х гг. XIX в. создал рязанский художник и иконописец Н. В. Шумов для иконостаса придела святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова в рязанской семинарской ц. Владимирской иконы Божией Матери (не сохр.). Вторая икона Р. О. работы Шумова - обетная, написана в 1859 г. «по особенному усердию ктитора Спасо-Ярской церкви купца Мокия Панова», пожертвована в кафедральный собор Рязани для участия в крестных ходах и молебнах Р. О. 19 июля «в память его страдальческой кончины и первой победы над французами в 1812 г.» (Иустин (Полянский). 1895. С. 677). Очевидно, этот образ повторял по иконографии семинарский; освятил его архиеп. Рязанский и Зарайский Смарагд (Крыжановский) «при пении составленных им тропаря и кондака» Р. О. Икона хранится в Церковном историко-археологическом музее Рязанской епархии «Древлехранилище» (бывш. домовая ц. первомч. архидиак. Стефана в Архиерейских палатах Рязанского кремля; передана из РИАМЗ в 2011 в составе 66 чудотворных и чтимых икон Рязанской епархии). Р. О. написан в рост, почти фронтально, на вызолоченном с чеканным орнаментом фоне; лик с небольшими усами и бородой, слегка волнистыми волосами обращен к Спасителю, стоящему на облаке с простертыми руками (в левой части композиции). На святом княжеское облачение зеленого цвета с золотым растительным орнаментом, золотный пояс, на плечах - распахнутая шуба из темного меха, крытая пурпурным бархатом, головного убора нет. Р. О. изображен в момент молитвы перед грядущими страданиями, правой рукой совершает крестное знамение, в левой держит пальмовую ветвь и развернутый свиток, на котором помещены рисунок храма и надпись: «Христiанинъ есмь и воистину с[вят]а есть вѣра Христ[и]анска » (слова Р. О. из летописи). У ног святого - княжеские регалии, орудия его мучений и свиток с краткими сведениями о кончине; слева внизу - сюжет убиения Р. О. в Орде. На оборотной стороне иконы изображена хартия с текстом: «Лѣта 1859го Iюня […] дня, въ благополучное Царствованïе Императора Александра Николаевича IIго при Высокопреосвященнѣйшемъ Архiепископѣ Рязанскомъ Смарагдѣ, написана сiя Икона Святаго Великомученика Благовѣрнаго Князя Рязанскаго Романа Ольговича, по усердiю и особенной вѣрѣ къ Св: Великомученику Купца Мокiя Панова, въ Рязанскiй Кафедральный Соборъ, съ тѣмъ чтобы сiя Святая Икона носима была во всѣхъ крестныхъ ходахъ и поусердiю въ дома, написана во градѣ Рязанѣ Художникомъ Императорскои Академiи Николаемъ Шумовымъ».

» (слова Р. О. из летописи). У ног святого - княжеские регалии, орудия его мучений и свиток с краткими сведениями о кончине; слева внизу - сюжет убиения Р. О. в Орде. На оборотной стороне иконы изображена хартия с текстом: «Лѣта 1859го Iюня […] дня, въ благополучное Царствованïе Императора Александра Николаевича IIго при Высокопреосвященнѣйшемъ Архiепископѣ Рязанскомъ Смарагдѣ, написана сiя Икона Святаго Великомученика Благовѣрнаго Князя Рязанскаго Романа Ольговича, по усердiю и особенной вѣрѣ къ Св: Великомученику Купца Мокiя Панова, въ Рязанскiй Кафедральный Соборъ, съ тѣмъ чтобы сiя Святая Икона носима была во всѣхъ крестныхъ ходахъ и поусердiю въ дома, написана во градѣ Рязанѣ Художникомъ Императорскои Академiи Николаемъ Шумовымъ».

Икона Р. О. также была написана Шумовым в качестве храмового образа для крестовой ц. во имя Р. О. в загородной архиерейской Новопавловской даче Рязани. Храм был освящен архиеп. Смарагдом (Крыжановским) 20 сент. 1861 г., в день 30-летия его служения в архиерейском сане и в память прибытия на Рязанскую кафедру 19 июля (в день памяти Р. О.). Шумов выполнил все убранство церкви; в 1864 г. его дочь исцелилась от тяжелой болезни после молитвы художника к Р. О. Интерьер храма пострадал в пожарах 1902 и 1909 гг. (ГАРО. Ф. 627. Оп. 167. Д. 53. Л. 2-3; Ф. 960. Оп. 1. Д. 21. Л. 4 об.), в наст. время утрачен.

Во 2-й пол. ХIХ в. изображения Р. О. пребывали в большинстве храмов Рязанской епархии, многие из них были созданы (в т. ч. по заказам Рязанских архиереев) в мастерской Шумова на Семинарской ул. в Рязани. Неск. небольших икон посл. трети XIX в. (РИАМЗ), по-видимому исполненных мастерами иконописных сел Владимирской губ., близки по композиции: слева - фигура князя князя в молении, справа - узнаваемый вид Рязанского кремля на берегу реки. В решении облика Р. О., типа и колорита его одеяний мастера ориентировались на образцы Шумова. Существует ряд икон кон. XIX - нач. XX в. (церковные и частные собрания) на золотом или пейзажном фоне с храмами кремля, на к-рых святой представлен прямолично, рука на левом плече (во время крестного знамения, индивидуальный жест Р. О. в иконописи), на свитке воспроизводится летописное изречение князя. Иногда на иконах писали на фоне кремля свт. Василия Рязанского и Р. О. (ГМИР). Единоличный образ Р. О. письма М. И. Дикарёва (80-е гг. XIX в.- 1903, ГЭ) был включен под 19 июля в серию аналойных икон-святцев (годовая минея, состояла более чем из 350 образов), к-рая была создана по заказу вел. кн. Константина Константиновича и предназначалась для домовой ц. Введения во храм Пресв. Богородицы Мраморного дворца в С.-Петербурге. Р. О. предстоит в традиц. иконографическом типе на фоне пейзажа с многочисленными церквами, в отличие от рязанских изображений он в княжеской шапке, правой рукой указывает на модель церкви или кремля (поддерживает левой рукой). На рисунке акварелью и тушью из собрания по иконографии рус. святых кн. М. А. Оболенского (серия сер. XIX в., лист № 55, Красноярский краевой краевед. музей; см.: Госкаталог РФ. № 14245844) на Р. О. богато декорированные орнаментом одежды, на голове шапка, в руках крест и модель храма.

Образ Р. О. включали в старообрядческие композиции «Собор всех российских чудотворцев», создававшиеся с 30-х гг. XVIII в. в Выговской пуст. (протограф работы каргопольского мастера Даниила Матвеева находился в иконостасе Богоявленской соборной часовни обители). Сохранились списки кон. XVIII - 1-й пол. XIX в. (МИИРК, ГРМ (1814, П. Тимофеев), ГТГ, ГИМ, старообрядческие и частные собрания). Р. О. изображен в правой верхней группе безбородым (иногда кудрявым) юношей в княжеской шубе, подписан как «Князь Роман Олгердович» (или «Олгерский»). В составе российских чудотворцев Р. О. показан в одном из регистров на иконе посл. трети XIX в., вероятно письма мстёрского мастера (Музей русской иконы, Москва).

Р. О. представлен на иконе «Образ всех святых российских великих князей, княгинь и княжон рода царского» 60-х гг. XIX в., выполненной в мастерской В. М. Пешехонова (собор равноап. кн. Владимира в С.-Петербурге). Фигура князя-средовека в богато украшенных золотом одеждах, с крестом в правой руке (поднята вверх, левая на груди) помещена в одном клейме вместе с образом блгв. кн. Феодора Рязанского. Возможно, Р. О. изображен также в одном из клейм композиции «Образ святых благоверных князей русския земли» 1857 г. работы калужского иконописца Космы Михайлова (из ц. Благовещения Пресв. Богородицы в бывш. здании МВД, устроенной гр. С. С. Ланским, ГМИР).

В иконописи XX в. Р. О. включали в композицию «Все святые, в земле Русской просиявшие», разработанную мон. Иулианией (Соколовой) по благословению священноисп. Афанасия (Сахарова): на иконах 1934 г., 50-х гг. XX в. (ТСЛ, СДМ; Р. О. рядом со свт. Василием Рязанским) и на подготовительных эскизах с изображением Рязанских чудотворцев (альбом кон. 20-х - нач. 30-х гг. XX в., частное собрание), а также в совр. произведениях этой иконографии. В 90-х гг. XX в. были изготовлены небольшие поясные образки Р. О., представленного с непокрытой головой, правая рука на груди, в левой - модель храма (Ист.-краевед. музей муниципального образования Каневский р-н; см.: Госкаталог РФ. № 21444015). В этой иконографической традиции работают и совр. иконописцы, но Р. О. нередко изображают в княжеской шапке.

В 2019 г. образ Р. О. в технике мозаики был помещен в юго-вост. нише на внешней стене часовни в честь Собора святых, в земле Рязанской просиявших. Часовня построена в Соборном парке в 1995 г., когда праздновали 900-летие основания Рязани и 700-летие преставления свт. Василия Рязанского (в 2017-2018 на средства благотворителей проведен ремонт, проект оформления часовни разработан в Рязанской епархии). Мозаичные работы осуществляются московскими мастерами И. А. Косыревым и Ю. В. Казуровой. Р. О. изображен прямолично в рост, одет в пурпурный с золотным орнаментом кафтан и зеленый плащ-корзно, на голове - круглая шапка красного цвета с меховым околышем, на ногах - красные сапоги. Лик князя-мученика обрамлен короткими волнистыми русыми волосами, борода едва заметна, в правой руке он держит 8-конечный крест возле груди, в левой опущенной руке - хартию с традиц. надписью. Фон композиции в верхней части - золотой, с 2 летящими птицами, за спиной Р. О.- строения города, позем зеленоватый, слева и справа от фигуры - деревья с густой листвой. Др. мозаика с образом Р. О. находится на юж. фасаде Успенского собора Иоанно-Богословского мон-ря под Рязанью. Святой изображается на совр. иконах, в росписях (напр., в Никольской ц. дер. Стрелково Подольского р-на Московской обл.), в иконографии «Собор Рязанских чудотворцев».